外媒盘点游戏行业昙花一现的潮流,哪些曾令你印象深刻?

电子游戏行业始终处于技术创新的前沿阵地,在漫长的发展历程中,各类技术与设计风格不断涌现,其中不乏一些兴起迅速却又快速消逝的潮流。近期,外媒 TheGamer 就梳理了游戏界那些曾经流行一时却又短暂存在的独特现象,引发不少玩家的共鸣与回忆。

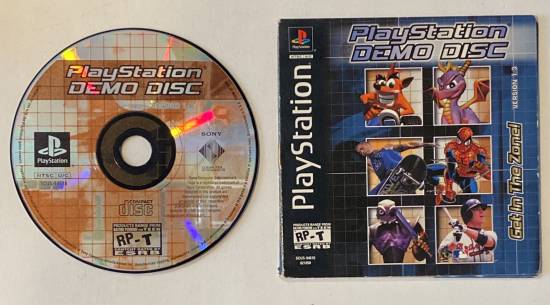

Demo 光盘:成本制约下的营销落幕

在过去,许多老牌游戏作品会在包装内附赠其他游戏的 20 分钟试玩 Demo 光盘,以此作为推广营销手段。然而,考虑到制作和附带 Demo 光盘的成本较高,尤其在如今厂商对游戏实体版发行都愈发谨慎的年代,这种推广方式已逐渐被市场淘汰。

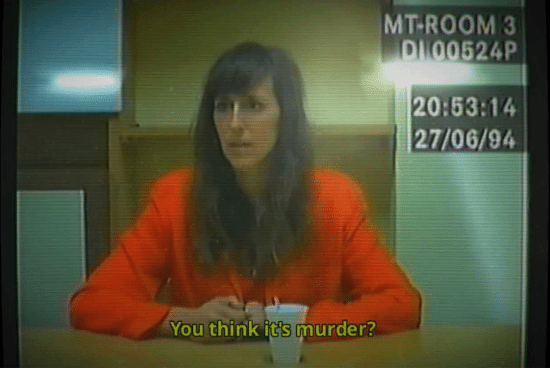

真人演出:游走在 “恐怖谷” 边缘的尝试

真人演出的过场动画虽有独特魅力,但也常常让玩家陷入 “恐怖谷” 效应。在部分点击式冒险游戏和解谜游戏中,开发者甚至会利用这种略显不适的特性,邀请真人演员参与游戏画面呈现。尽管如今仍偶有应用,但已不再是主流趋势。

全身体感操作:从噱头到淡出视野

体感操控本身就带有一定的 “噱头” 属性,而全身体感操作更是其中 “消逝” 得较为彻底的分支。以 Kinect 和《Wii Fit》为代表,它们让玩家能够以整个身体作为输入装置进行游戏。不过随着游戏行业发展,这类玩法逐渐淡出主流游戏视野。

黑黢黢的画面风格:暗色调风潮的消退

2000 年代中期,游戏界盛行一种黑黢黢的画面风格,部分游戏甚至给整个画面套上棕黄色滤镜。这股风潮类似 2010 年代电影圈流行的 “灰滤镜”。值得庆幸的是,如今游戏画面风格更为多元,明亮、色彩丰富的视觉体验开始占据主流。

触控屏功能:理想与现实的差距

虽然当下手机和平板以及 Switch 等设备仍保留触控屏功能,但玩家在游戏时大多更倾向于使用手柄操作。曾几何时,主机厂商纷纷在自家设备中加入触控功能,然而在 Wii U 等主机上,该功能实用性欠佳,未能达到预期效果。

电影改编游戏:从照搬剧情到灵活联动

对于 90 年代的玩家来说,电影改编游戏并不陌生,当时几乎每部电影上映都会推出一款剧情照搬的改编游戏。如今,电影与游戏的联动更多是基于电影世界观进行灵活改编,像过去那种完全复刻电影剧情的改编游戏已不再常见。

掌机和主机连接功能:繁琐操作下的冷门玩法

在掌机流行时期,主机厂商大力推广掌机与主机连接的玩法,例如将 Game Boy 与 GameCube 相连以拓展游戏可玩性。但这类玩法往往需要复杂的设备连接,以《塞尔达传说:四之剑 +》为例,其连接准备工作繁琐,让不少玩家望而却步。

专属外设控制器:从新奇到回归实用

部分游戏会配备专属外设控制器,如《马里奥赛车》的方向盘、《林克的十字弓训练》的 Wii Zapper 等。这些外设虽创意十足,但实际操作中实用性有限,如今玩家更倾向于使用专业型手柄,这类华而不实的专属外设逐渐失去市场。

这些曾在游戏界昙花一现的潮流,承载着许多玩家的回忆。不知道在你的游戏经历中,还有哪些类似的潮流令你印象深刻?欢迎在评论区分享交流。

暂无评论